|

■ 生命工学分野

動物行動の神経基盤と脳微小循環機序

松浦研究室

Keyword

・感覚/行動・記憶/学習・加齢/老化

|

■動物行動および脳循環に関する研究

●私たちの研究室では、動物行動の神経メカニズムやストレス、脳内における微小血流調節システムについて研究を行っています。研究のキーワードは、「感覚・行動」、「記憶・学習」、「加齢・老化」です。これら研究から得られる結果は、単に神経行動学や循環生理学の知識の集積にとどまらず、ヒトを含めた高等動物の生体がどのようなメカニズムの上に成り立っているかを理解する上で重要なモデルになると考えています。

動物のもつ繊細な感覚能力は工学分野への応用が期待できます。また、脳における巧妙な血流の調節システムの応用は、情報通信領域における効率的ネットワークの構築への寄与が考えられます。

■研究テーマ

▼動物の加齢と感覚および学習に関する研究

▼動物間のコミュニケーションに関する研究

▼ストレス受容におけるバイオマーカーの開発

▼脳微小血管径の調節因子に関する研究

▼血流増加時における微小血管の挙動とその分子イメージング

動物行動とその神経メカニズム、

ストレス受容に関する研究

●動物は周囲の環境変化を正確に感知し、その変化に応じた行動を的確に選択しています。フクロウの聴覚系は、暗闇でも餌である野ネズミを捕らえることができるよう設計されています。また、コオロギやゴキブリは捕食者の動きにより発生する空気流の乱れと方向を気流感覚系で感知し逃避行動を発現します。

これまでは、コオロギの同一刺激に対する行動切替、すなわち運動プログラムの選択に関与する神経機構に関して調査を進めてきました。

水上で飛翔するコオロギ

(Caenorhabditis elegans)を用いて、化学走性行動の神経基盤や学習に関する研究を行動生理学と工学の学際的観点から展開しています。

具体的には、線虫の化学走性時の物質認識における情報の統合と物質選択のメカニズムを解析しています。また、加齢による行動変化と物質選択(どちらの誘引物質を強く認識するのか)の可塑性についても調査し、選択する物質が加齢にともない段階的に変化することを明らかにしました。

●現在は、加齢が学習の獲得におよぼす影響について研究しており、学習の獲得に活性酸素やインスリンシグナルの存在が重要であるという知見を得ています。

●フェロモンによる個体密度認識メカニズムの解明にも取り組んでいます。

線虫はダウアフェロモン(耐性幼虫フェロモン)を分泌しています。この物質が化学走性時の個体密度の調節に作用している可能性を明らかにしました。

少ないエサでも効率よく生存していく上で重要な機構であると考えられます。線虫の生存戦略についての新たな知見が得られています。この動物のもつ繊細な感覚能力を工学分野に応用すべく研究を進めています。

行動遺伝学のモデル生物「線虫」

脳微小循環システムに関する循環生理学的研究

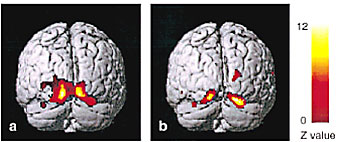

●機能的磁気共鳴画像(機能的MRI)やポジトロン断層画像(PET)では、血流などの量的変化を検出し脳の機能マッピングを行っています。しかし、この信号とニューロン活動との直接の関連性については十分な解明が進んでいません。私たちは、これら信号の相互関係を明らかにする目的で、脳のニューロン活動と血流の関係を様々な循環研究や脳機能研究の手技を用いて調査しています。

視覚刺激を与えると脳視覚野で血流が増加する

(機能的MRI画像)

また、シクロオキシゲナーゼや一酸化窒素が賦活血流量の調節におよぼす影響も調査しています。

●一連の研究結果から、「賦活血流量は神経活動に伴う血管反応を反映するが、脳組織における酸素消費量や代謝物質の要求量とは独立に決定される」という仮説を提示しました。この仮説は現在多くの研究者により検証され支持されています。

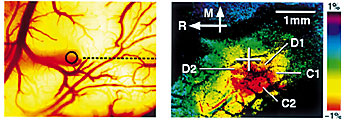

●血流量の調節血管部位の検索も行っています。古典的には、賦活血流量の調節は細動脈の弛緩・拡張によってのみ行われているとされています。

しかし、これまでの私どもの実験結果は、毛細血管レベルの変化によっても調節されている可能性を示唆しています。どのような生理物質によってこの調節が行われているのか、放射医学総合研究所分子イメージング研究センターとの共同研究により検討を進めています。

ラット脳表血管と体性感覚刺激時の

オプティカルイメージング