物性化学・化学システム分野

機能性結晶素材の分子設計と評価

結晶工学研究室

Keyword

- 化学工学

- 高度分離

- 結晶多形

- 機能性結晶

- 結晶合成

- 結晶化プロセス

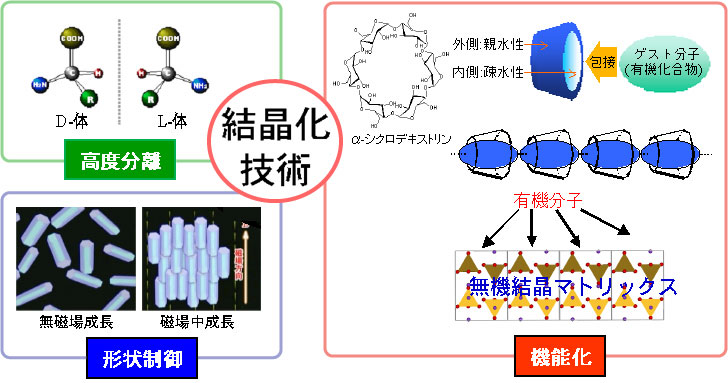

機能性結晶の創製と結晶化技術の開発

私たちの身の回りにある医薬品、食品等には工業的に考えられた晶析技術が生かされております。特に晶析操作を利用した目的物の分離、抽出といった手法は大きな注目を集め、広く研究されています。

また、近年、単一の組成では発揮されない特性を示す有機無機複合体や特定の有機化合物の結晶構造を制御し、そこで発揮される特性が工業的に利用することが注目されております。

当研究室では、こういった晶析技術の開発、それを利用した機能性結晶の創製、また、それに関する基礎研究を企業との共同研究を交えながら行っております。

結晶工学研究室の目標

- 自然科学に関する知的素養の育成

- 化学プラント設計・操作理論の基礎の習得

- 自然科学現象のモデル化能力の開発

- 機能性結晶素材創造力の育成

- 国際的見識の習得

- 豊かな人間性、社会性の育成

研究テーマ

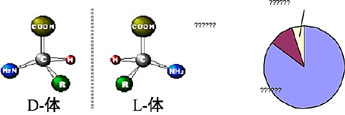

ラセミ化合物の光学分割に関する研究

グリシン以外のアミノ酸は不斉炭素を持ち光学異性体が存在します。光学異性体間では旋光性以外の物理的性質は全て同じですが生理活性は異なるため両者の分離が必要です。

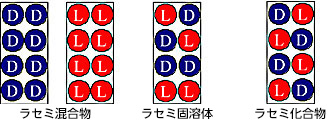

天然のアミノ酸としては一般にL-体のみが存在しますが、化学合成による生成物はラセミ体(異なる鏡像体が等量存在する状態)として得られます。下図にはラセミ体結晶の種類とその存在割合を示しています。

上に挙げた3

種類のラセミ体結晶の中で晶析操作による分割が可能なのは、ラセミ混合物として結晶化する物質だけです。しかし、自然界に存在するラセミ体の90

%以上はラセミ化合物として結晶化するため、大半の物質は結晶化による分割が出来ません。

そこで当研究室ではアミノ酸をラセミ混合物として結晶化させる手法の開発やその機構の解明を行なっています。

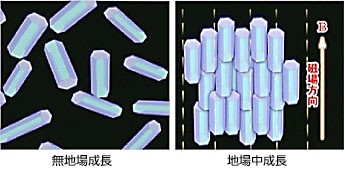

磁場による有機結晶の配向および構造制御に関する研究

有機物質そのものの持つ磁性を利用して、磁場を用いることにより、その構造および配向の制御が可能ではないかと考えられています。

そこで本研究室では、磁場環境下における結晶構造と配向の制御を試みることにより、光および磁場応答性を有する、新規な複合材料の製造指針を提案することを目的としています。

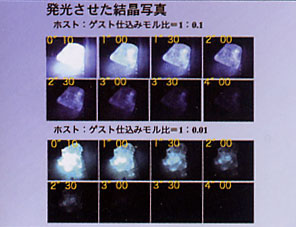

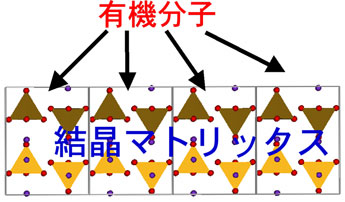

結晶マトリックス内ゲスト分子配向制御による光機能性結晶の創製に関する研究

光を自在に操る新しい研究分野として、光ナノ構造「フォトニック結晶工学」が注目されています。フォトニック結晶とは、「屈折率が異なるふたつの物質」が、「光の波長程度の周期で規則正しく繰り返し並んだ固体」です。この時、光は周期的な屈折率の繰り返しを感じ、特異な動きをするようになります。

本研究では、このような高光特性を発現する新構造体の創製を、既知物質の組み合わせで実現することを目的としています。

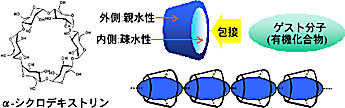

チャンネル構造を有するホスト内におけるゲスト分子の配向に関する研究

シクロデキストリンは数個のグルコシドユニットが結合した環状化合物であり、その空孔内に別の分子(ゲスト分子)を包接することが出来ます。この研究ではゲスト分子を包接したシクロデキストリン結晶を作成し、その結晶構造や機能の解明を行っています。

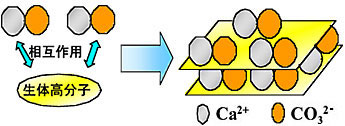

CaCO3バイオミネラリゼーションに関する基礎的研究

バイオミネラリゼーションによって作られる真珠や貝殻は、炭酸カルシウムと生体高分子が積層した構造をしています。

この研究では新しい有機/無機ハイブリッド材料の創成を目的としてバイオミネラリゼーションに習い有機基質および添加物を用いた炭酸カルシウムの合成を行い、相互作用について検討しています。