表面・エネルギー化学分野

リチウムイオン二次電池用電極材料の開発

応用電気化学研究室

Keyword

- 電気化学・ 電池・リチウム二次電池

- 再生可能エネルギー・正極材料・負極材料

- 遷移金属酸化物・ 電極・ 室温イオン液体・ 集電体

- パルス電解法・合金薄膜電極・電解質界面

モバイル機器&ハイブリッドカー用リチウム二次電池の研究

当研究グループでは、“電気化学と無機化学”といった学問をベースに、30年近く、リチウム二次電池の高性能化を目指した最先端の研究を展開しています。

研究テーマ

“二次電池”という言葉を聞いたことがありますか?使い捨ての「一次電池」に対して,充電によって繰り返し使用が可能な電池。即ち、「二次電池」が、今、注目を浴びています。 1990年代に入りリチウム二次電池などのハイテク電池が実用化され、近年の携帯電話、ノートパソコンの普及に大きく貢献しました。身の回りで使っているはずです。

皆さんは、電池がすぐなくなる、 電池が重い、 電池は安全なのか?と感じたことがありませんか? 当グループでは、こんな問題を解決するため、様々な研究を行っています。

- 電極材料の高性能化

- 詳細な解析を行い、表面処理などにより、高性能化を目指しています

- 新規高性能電極材料の探索

- 様々な合成法を用いて、新規高性能材料を提案しています

- 合金薄膜電極の評価・実用化

- パルス電解法を用いて、高容量電極を開発しています

- 高安全性電解液の適用

- 高安全性な室温イオン液体を用いた電池の開発を目指しています

- 全電池の評価・開発

- 正極、負極、電解質を用い、高性能・高安全性な電池を開発しています

- 新規集電体の評価・適用

- 従来製品よりも安価な材料の適用を目指しています

リチウム二次電池の開発

高性能電池実現までの研究の流れ

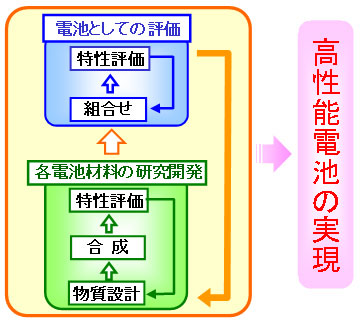

「材料を制するものが電池を制する」という言葉があります。電池は多くの材料から構成されており、それらの一つ一つが電池の性能に影響を与えています。電池を高性能化するには、電池を構成する材料の研究が重要になります。各材料の特性を改善し、それらを組み合わせて評価を行い、新たな問題点を見つけ出し解決する、ということを繰り返して、より良い材料を作り電池の高性能化を目指しています。

リチウム二次電池用電極材料の開発

リチウム二次電池用正・負極材料に関して、新規材料の合成、新しい合成経路の構築、新しい電池反応の提案など様々な研究を行っています。

結晶構造解析や電気化学的特性の評価を行い、リチウム二次電池の高性能化を目指しています。

スプレードライ装置

層状マンガン酸化物の透過型電子顕微鏡写真

リチウム二次電池用電解質の開発

アルゴン雰囲気グローブボックス

現在のリチウム二次電池の電解液には有機系電解液が用いられていますが、その可燃性が安全性の上で問題視されています。

そこで当研究室では、不揮発性、不燃性という特徴を有する常温溶融塩(室温イオン液体)を電解液に用いることを試みています。

リチウム二次電池の大型化

リチウム二次電池の性能評価システム

近年では、再生可能エネルギーの電力貯蔵システムや車搭載用電源として、電池の大型化の需要が高まっています。そこで、更なる安全性の確保、低コスト化といった課題にも取り組んでいます。

こういった電池が普及すれば、環境や人に優しい社会の実現の手助けになると考えています。