岩手大学 理工学部 化学・生命理工学科 化学コース 有機精密合成化学研究室 是永研究室

研究内容research

医薬品・農薬・液晶分子といった多品種・少量生産で付加価値の高い化学製品をファインケミカルと言います。この中で最も重要な技術は触媒的有機合成で、医薬品合成でも欠かせない技術です。

触媒が医薬品合成に多用されている理由は、複雑な医薬品構造の構築には複数の有機反応を組み合わせた多段階の合成経路が必要であり、それぞれの反応を効率的に行うために触媒が必要なのです。違う言い方をすると、優れた触媒を開発できれば世の中の医薬品合成を変える事ができます。ノーベル賞触媒の鈴木-宮浦カップリングや野依不斉水素化はその良い例です。

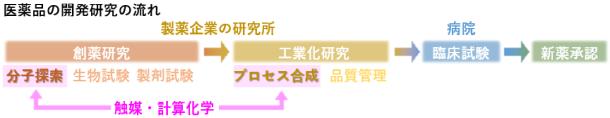

有機化学者が製薬企業で主役として働く場所は、医薬品分子の探索(創薬研究)と医薬品のプロセス合成(工業化研究)です。そこでは触媒はもちろんの事、医薬品分子設計や合成反応の効率化のために、計算化学も多用されています。

当研究室では、医薬品探索や製造に必要な技術の開発を目的として、製薬企業で必要とされる新規触媒開発を中心に、創薬・プロセス合成・環境適合型合成・計算化学の研究を行っています。これまでの成果はた企業から高い評価を受けており、好調な就職に繋がっています。

※知っていますか? 製薬企業の研究職の約50%は薬学部以外の出身です。

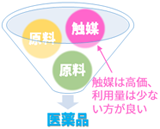

医薬品の製造に欠かせない触媒ですが、基本的に触媒は高価です。そのため、製薬企業からは、少ない触媒量でも反応が進行する高活性触媒が臨まれています。

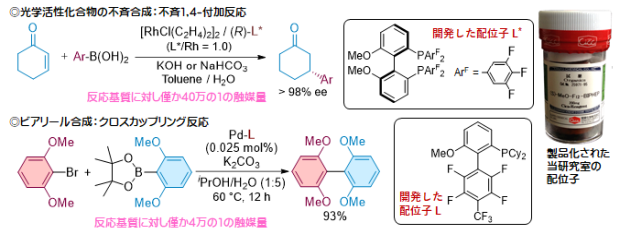

医薬品の製造に欠かせない触媒ですが、基本的に触媒は高価です。そのため、製薬企業からは、少ない触媒量でも反応が進行する高活性触媒が臨まれています。是永研では、触媒の性能を制御する”配位子”という有機分子の開発を行い、いくつかの触媒反応において世界最高の触媒活性を記録しました(下記図)。

こうした優れた触媒は医薬品をはじめ、広く有機材料への製造コストを下げる事が期待されています。是永研では研究成果の社会実装を目指し、一部の触媒(配位子)は、大手試薬メーカーから販売が開始されています(Link)。

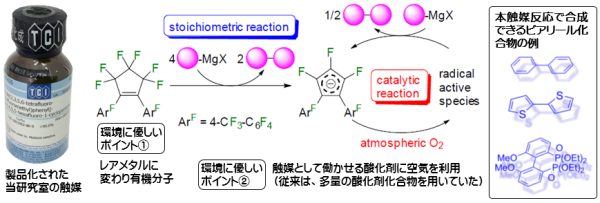

遷移金属触媒はものづくりを変えましたが、高価で希少な金属を使用します。それに対し、希少金属を用いない有機分子触媒が2021年のノーベル化学賞を受賞しました。当研究室でも新機軸の有機分子触媒を開発しており、空気中の酸素を利用する酸化的ホモカップリング有機分子触媒の開発に成功し、大手試薬メーカーから販売が開始されました(Link)。

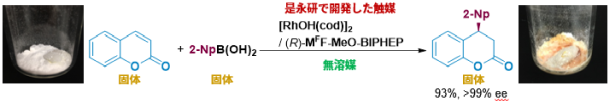

有機合成では通常有機溶媒を用いますが、これが最大の廃棄物となります。この問題を解決するために無溶媒反応がありますが、大抵の場合反応性や選択性の低下し、特に固体原料を用いた無溶媒反応は極めて難易度が高くなります。これに対し、当研究室で開発した触媒を用いたところ、固体反応にもかかわらず、高収率、高エナンチオ選択性で鏡像異性体を得る事ができました。このような不斉触媒を用いた無溶媒固体反応は極めて特殊な例として、産業界からも大きく注目されています。

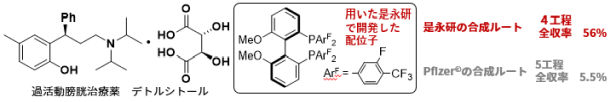

厚生労働省は後発薬(ジェネリック医薬品)の普及目標を設定すると同時に、先発薬に患者負担を課す案も提唱しており、ジェネリック医薬品の重要性は年々上昇しています。それに対応するためには先発薬を凌駕するプロセス合成法が必要となりますが、そこで威力を発揮するのが新触媒です。当研究室で開発した不斉触媒を用いる事で、Pfizer社が販売している過活動膀胱治療薬デトルシトールの合成において、Pfizer社の10倍以上の効率の合成法の開発に成功しました。

創薬研究では、数千〜数十万の分子を合成し活性試験や毒性試験を試す必要があります。そのため、企業の研究所では多くの研究員が各社で蓄積されたノウハウを生かし研究を行っています。そのため大学の研究室で創薬を行う事は確率的に難しいものがありますが、企業に注目してもらえる新分子の探索を目指し、当研究室でも網膜黄斑変性症治療薬の新薬開発を目指した研究開発を行っています。

創薬研究では、数千〜数十万の分子を合成し活性試験や毒性試験を試す必要があります。そのため、企業の研究所では多くの研究員が各社で蓄積されたノウハウを生かし研究を行っています。そのため大学の研究室で創薬を行う事は確率的に難しいものがありますが、企業に注目してもらえる新分子の探索を目指し、当研究室でも網膜黄斑変性症治療薬の新薬開発を目指した研究開発を行っています。

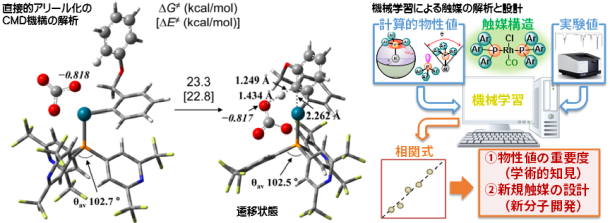

触媒開発や医薬品開発に量子化学計算は欠かせませんが、中には実験化学者には実施困難な計算もあります。当研究室ではこうした難易度の高い量子化学計算が実施可能であり、自身の研究や他大学の研究の計算解析を行っています。最近では、機械学習も導入した研究も行っています。これらの研究は、是永教授がセンター長を務めるソフトパス理工学総合研究センターの「理論計算/情報科学に基づく分子開発」の中核研究です。

共同研究先(過去の実施も含む)

・東北大学大学院理学研究科

・東北大学大学院薬学研究科

・京都大学化学研究所

・岡山大学大学院自然科学研究科

・熊本大学大学院生命科学研究部

・千歳科学技術大学理工学部

・関東化学株式会社

・三谷産業株式会社

関連学会へのリンク

・日本化学会

・日本化学会東北支部

・有機合成化学協会

・日本薬学会

・日本薬学会東北支部

・日本プロセス化学会

・近畿化学協会 有機金属部会

・日本フッ素化学会

・アメリカ化学会