応用化学・生命工学実験(有機化学)の手引

有機合成化学研究室 嶋田和明

2012年度の実験実施計画

(1) グループ分け

| A 班 | 平成22年度入学応用化学科学生 1~40番 |

|---|---|

B 班 |

平成22年度入学応用化学科学生 41~80番 + 過年度学生 |

学生実験は2~3人のグループで行う。グループ分けについては実験開始当日に実験室内に掲示する。

(2) 実験実施日程

実験の日程 実験内容

4月3日(木)午後1時00分 学生実験説明会(第三講義室にて)

| 実験項目 | A班 | B班 |

|---|---|---|

| Nitrobenzene の合成 | 4月16日(水) | 4月30日(水) |

| Nitrobenzene の合成(続き) | 4月17日(木) | 5月1日(木) |

| Aniline の合成 | 4月18日(金) | 5月2日(金) |

| Aniline の合成(続き) | 4月23日(水) | 5月14日(水) |

| Acetanilide の合成 | 4月24日(木) | 5月15日(木) |

| 機器分析見学、Acetanilide の合成(続き) | 4月25日(金) | 5月16日(金) |

予備日 5月21日(水)

実施日程等に変更のある場合には改めて連絡するので、玄関ホールの掲示板とアイアシスタンとに注意。

(3) 場所:応用化学・生命工学科1階第一学生実験室

(4) 時間:実験開始は毎回午後1時00分。なお、開始時に毎回出席をとる。

(5) 学生実験の指導担当者

教職員 嶋田和明

ティーチングアシスタント学生 和泉・石川・嘉元・鈴木・矢羽々

(6) 実験レポート

用紙 :各自の実験ノート(アピカA303)

提出期限 :A班 5月7日(水)17時00分までに、B班 5月23日(金)17時00分までに

提出先 :応用化学・生命工学棟3階318号室 嶋田あてに提出のこと。

付:(1) 配布するNMR・IR・MS・UVのチャートの解析結果も必ずレポートに書き加えること。(2) 調査課題も必ずレポートに書き加えること。

(7) 教科書・参考書

「応用化学・生命工学実験I」と「応用化学・生命工学実験II」の共通教科書として以下のテキストを使用する。中央生協購買部で購入し、実験実施前に必ず熟読すること。さらに参考書(1)は有機化学実験操作法の基本が詳細に記載されている良書であるから、平行して読んでおくことが望ましい。

教科書

(1)「イラストで見る化学実験の基礎知識 第3版」(飯田隆・澁川雅美・菅原正雄・鈴鹿敢・宮入伸一編、飯田隆・木戸寛明・澁川雅美・菅原正雄・鈴鹿敢・辻智也・南澤宏明・宮入伸一著、丸善)

(2) 「第2版 機器分析のてびき(増補改訂版) Vol.1」(泉美治・小川雅彌他著、化学同人)

(3) 「これだけは知っておきたい 化学実験セーフティーガイド」(日本化学会編、化学同人)

参考書

(1「新版 基礎有機化学実験 その操作と心得」(畑一夫・渡辺健一著、丸善)

(2) 「工学部安全マニュアル Ver. 4」、岩手大学工学部財務委員会安全管理部会編、岩手大学工学部

一般的注意事項

(1) 実験に用いる試薬類・合成原料・中間体・生成物の物理的・化学的性質を予め調べておく。資料としては以下の辞典類が手頃であろう。

「岩波 理化学辞典」 岩波書店

「化学便覧 基礎編・応用編」 日本化学会編 丸善

「化学大辞典」 共立出版

「有機化合物辞典」 有機合成化学協会編 講談社

「実験化学ガイドブック」 日本化学会編 丸善

(2) 予め実験計画を立て、それに沿って実験装置・実験器具・試薬類の準備を行う。

(3) 実験の際にはその化学反応中に起こる変化(色の変化、沈殿の生成、発熱・吸熱、気体の発生、溶解など)を予測しながら操作を進めよ。

(4) 実験の際には必ず記録をつけるようにせよ。

(5) 実験台の整理整頓に留意して事故の防止に努める。各班の実験台の清掃は各班のメンバーが行い、学生実験室全体の清掃・後片づけは下記の一覧表に基づき実験終了後に当番の班が行う。

注意事項、特に事故防止について

(1) 有機化学の実験には常に危険が伴うが、十分な注意により事故は確実に防ぐことができる。特に注意しなければならないのは火災・爆発・薬害などである。危険を防止するためには実験開始前に用いる化学物質の性質と自分が行う化学反応に関する予備知識を得ておくことが必要である。

(2) 常識として学生実験室内は禁煙である。

(3) 服装上の注意

・学生実験の際には必ず白衣を着用せよ。

・学生実験室内ではズック靴の着用が好ましい。

・軍手1揃い、手拭い1本があると便利である。

(4) 普段眼鏡をかけない者も「度」のない眼鏡を着用せよ。万一の爆発などの際の目の保護に眼鏡は不可欠である。

(5) 実験室内の消火器の位置を確認しておくこと。

(6) 毎回実験開始前に必ず教官からその日の実験についての説明がある。事故防止のためにもけっして勝手に実験を始めたりしないこと。

実験終了時の注意事項

(1) 有機溶媒の廃液などは指定されたポリタンクに入れる。また酸廃液は中和してから「流し」に捨てる。

(2) 実験に用いたガラス器具はクレンザーを用いてよく洗い、かごの中に入れて水を切る。水をはじくようでは洗浄が不十分である。

(3) 毎回実験終了時に各班の実験台の水道・ガスの栓を確実に閉じてから退室すること。

(4) 後始末が終了したら教官に申し出て「確認」をしてもらい、「OK」が出てから帰宅する。実験が終わっても勝手に帰ってはならない。

(5) 実験終了時の作業

・各班の実験台の清掃・雑巾がけ・整理整頓

・ほうきで床のゴミを掃き集め、モップで水ぶきすること。

・燃えるゴミと燃えないゴミを別々に指定された場所に廃棄すること。

・各実験台の水道・ガス栓の確認、窓の戸締りの確認。

・実験最終日には実験室の大掃除を行う。

[実験室掃除当番一覧表(A班・B班ともに)]

| 実験日程 | 掃除担当班 |

|---|---|

第1日目 |

1・2・3班 |

第2日目 |

4・5・6班 |

第3日目 |

7・8・9班 |

第4日目 |

10・11・12班 |

第5日目 |

13・14・15班 |

第6日目 |

16・17・18班 |

NMR・IR・UV,および質量スペクトル(MS)

実験で取り扱う化合物のNMR・IR・MS・UVスペクトルのチャートを各自に配布するので解析を試みて欲しい。更に実験期間中に機器分析見学を行う。参考書を以下に示す。

機器分析全般

「有機化合物のスペクトルによる同定法 第3版」R. M. Silverstein 他著 荒木、益子訳 東京化学同人

「現代の有機化学シリーズ No.11,有機化合物への吸収スペクトルの応用」J. R. Dyer 著 柿沢訳 東京化学同人

「機器分析の手引 Vol.1,2,3」化学同人

「基礎化学選書17 有機機器分析演習 スペクトルによる構造決定法」 柿沢、楠見著 裳華房

NMRについて

「現代化学シリーズ12、核磁気共鳴 その有機化学への応用」L. M. Jackman 著 清水訳 東京化学同人

「実用NMR CW、FT-NMRの使い方」 通、竹内、吉川著 講談社

その他,実に多数の本が出版されている。

IRについて

「赤外線吸収スペクトル 定性と演習」中西香爾著 南江堂

「現代化学シリーズ5、赤外線吸収スペクトル(第3版)」Cross, Jones 著 石井、依田訳 東京化学同人

その他やはり多数の本が出版されている。

MSについて

「現代化学シリーズ33、質量スペクトル その有機化学への応用」H. C. Hill 著 佐々木訳 東京化学人

「マススペクトルの解釈と演習」F. W. McLafferty 著 上野訳 化学同人

その他

UVについて

「現代化学シリーズ23、紫外・可視スペクトル(第2版)」C. N. R. Rao 著 中川訳 東京化学同人

その他

機器分析見学実習について

以下の要領で機器分析の見学実習を行なう。これはあくまでも学生実験の一環であるから、応用化学・生命工学実験を履習している学生は全員この見学会に出席すること。

[日時] 学生実験のA班 4月27日(金)、B班 5月18日(金)

[集合場所]応用化学・生命工学棟3階第二講義室に13時00分に集合

[見学場所]

NMR:応用化学・生命工学棟1階 核磁気共鳴装置室

IR:応用化学・生命工学棟3階 共通機器分析室

UV:応用化学・生命工学棟1階 機器分析室

MS:応用化学・生命工学棟1階 応用化学・生命工学棟3階第二講義室(説明のみ)

[対象] 2007年度の応用化学実験を履修している学生全員

[タイムスケジュール]

13:00~13:10 全体説明

13:10~15:10 機器分析見学実習

(15:30~ アセトアニリドの合成実験の続き)

見学終了時 ,第一学生実験室に集合し、アセトアニリドの合成実験の続き

[注意事項]

・見学の際は事前に配布したNMR・IR・MS・UVのチャート、および「機器分析の手引」などの参考書を持参すること。

・空調のついた測定室(NMR・IR)への出入りはすみやかに。

・測定室内や資料室内では静粛に。

・見学をしている間の荷物、特に貴重品の管理は自分の責任において行うこと。

レポート作成について

レポートは以下の点を見て評価点をつける。

(1) 提出期限が守られているか

(a) A班は5月7日(月)、B班は5月25日(金)が提出期限

(2) 読みやすいレポートの体裁になっているか

(a) きれいな字で書かれているか(ワープロ等は不可)

(b) 図や表などが丁寧に書かれているか

(c) 専門用語や漢字の使い方に間違いはないか

(3) 実験の予習が適切になされているか

(a) 実験操作法の英文和訳

(b) 試薬の物理的化学的性質の記載の記載

(c) 反応機構に関する下調べ

(d) 有害な化学物質を取り扱う際の注意事項を下調べしているか

(e) その他独自の事前調査結果が記載されているか

(4) 各実験の実験実施の記録が適切に記載されているか

(a) 各実験の目的とする化学反応が反応式で明確に示されているか

(b) 試薬の重量とモル数、当量関係、用いた実験器具等がきちんと記載されているか

(c) 各実験の操作手順の記述(文章と図がうまく使われていることが好ましい)

(d) 各実験の操作に伴う時間経過と変化(発熱・色の変化・結晶析出等の記録)

(e) 生成物の収量・収率の算出

(f) 生成物の形状がきちんと記載されているか(色、臭い、油状物か結晶か、等)

(g) 融点・沸点の記載が適切か(小数点以下1桁まで、その化合物本来の融点・沸点の値からのずれ、「○○〜○○ °C」と融点幅・沸点幅を正直に記載しているか)

(5) 反応結果に関する考察がきちんとなされているか

(a) それぞれの実験操作法の意味を理解しているか

(b) 実験操作に伴う変化(発熱・色の変化・結晶析出等)に対する適切な考察がなされているか

(c) 実験に失敗した場合や生成物の収率が低い場合に原因を考察しているか

(d) 実験マニュアル中の設問にきちんと解答しているか

(6) 機器分析データの解析がきちんとなされているか

(a) マニュアル中のすべてのNMR, IR, MS, UVデータの解析が適切になされているか

(7) 調査課題をきちんと調べ、レポートに記載しているか。

(a) 設問事項と記載内容がずれていないか。

(b) 調べた事項について「出典」がきちんと引用されているか。

(c) Wikipedia等を丸写ししていないか。

単位の認定について

(1) 応用化学・生命工学実験Iは2008年度前期を通して有機合成化学研究室、有機機能化学研究室、無機材料化学研究室、応用電気化学研究室の4研究室が分担実施する。これらの4研究室の実験の全てにおいて「可」以上の評価を得た者に対して2012年度9月頃に応用化学実験I(前期分)3単位を認定する。4研究室のうちのたった1研究室でも「不可」がつけばその学生はその年度の応用化学実験Iの単位認定の対象から外れること、それぞれの研究室ごとの単位の分割認定は行わないこと、に十分に留意してほしい。

(2) 有機化学実験では、以下の条件をすべて満たした者に対して「可」以上の評価を与える。

(a) 2012年度の「応用化学・生命工学実験I」の履修申告がなされている者。

(b) 指定された全ての実験日に出席し、全ての実験テーマを実施した者。

(c) 実験レポートの提出を期限内に行った者。

(d) やむを得ない理由により実験日に欠席した場合は、欠席理由が正当であることを証明する書類(「忌引き届け」「医者の診断書」等)が提出されている者(「欠席届」の書式は学務課で発行)。

(3) 実験科目は出席を重視する。従って上記の(2)-(d)以外の欠席は原則として「無断欠席」となる。

(4) (2)-(d)または(3)の事由により実験実施日の一部を欠席した者については、実験担当教員の指定するレポートを期限内に必ず提出すること(このレポート提出により当該実験日に「出席」したものとみなす)。

PRTR制度とMSDSについて

(1) 平成13年4月に施行された『特定化学物質の環境への排出量の把握および管理の促進に関する法律』(いわゆるPRTR法)に基づき、化学物質を取り扱う事業者(大学も「事業者」である)は化学物質の移動量や排出量をきちんと把握し、国に届け出なければならない。これをPRTR (Pollutant Release and Transfer Register) 制度という。つまり有機無機廃液を下水に流すことは固く禁じられており、必ず回収するようにしなければならない。

(2) 化学薬品使用者が化学物質を使用することによって健康障害や環境汚染を引き起こさないようにするためには予めその化学物質の環境・安全・健康面での情報を得る必要がある。しかし一般に化学薬品のラベルはスペースが限られておりすべての必要事項を記載できない。このためPRTR法では毒性や危険性のある多くの化学物質について下記の16項目の事項を記載した製品安全データシート(MSDS: Material Safety Data Sheet)を別途用意し、移動や使用にあたってはそれを添付し使用者に周知することを義務づけている。

1. 製品および会社情報

2. 組成・成分情報

3. 危険有害性の要約

4. 応急処置

5. 火災時の措置

6. 漏出時の措置

7. 取り扱いおよび保管上の注意

8. 暴露防止および保護措置

9. 物理的および化学的性質

10. 安定性および反応性

11. 有害性情報

12. 環境影響情報

13. 廃棄上の注意

14. 輸送上の注意

15. 適用法令

16. その他の情報

今回の有機化学実験で用いる化学薬品の大半はPRTR法の指定する「第一種または第二種指定化学物質」である。

今回の実験で用いる第一種指定化学物質:ジクロロメタン、ベンゼン・ニトロベンゼン・アニリン・硝酸・硫酸・塩酸・酢酸・無水酢酸等

今回の実験で用いる第二種指定化学物質:なし

例として今回の実験で溶媒として用いる「ジクロロメタン」のMSDSを本資料に綴じ込んで全員に配布する。またそれ以外の化学薬品のMSDS一式は教卓に設置する。必要時にこれらに目を通すようにして欲しい。

有機化学実験で用いる毒物・劇物

有機化学実験では多種多様な有機・無機試薬、有機溶媒等を用いるが、その中のかなりのものが「毒物」「劇物」「危険物」である。「毒物及び劇物取締法」は、化学物質の用途とは別に、毒性が強く取り扱いに特に注意を要する化学物質について保健衛生上の見地から各種の規制を行うことを目的としている法律であり、その中に「毒物」28種類、「劇物」94種類、「特定毒物」10種類が規定されている。これらの毒劇物については専用の保管庫の設置や使用記録の厳密な記載が求められている。

毒物

毒物とは経口致死量が体重1kgにつき30mg以下の物質。水銀化合物やシアン化ナトリウムなどがこれに該当する。

今回の実験で使用する毒物:なし

劇物

劇物とは経口致死量が体重1kgにつき30〜300mgのもの。

今回の実験で使用する毒物:塩酸・硫酸・硝酸・水酸化ナトリウム・ニトロベンゼン・アニリン

有機化学実験で用いる危険物

化学実験では発火・引火性、可燃性、爆発性薬品などの「危険物」を使用する事が多い。「消防法」はこれらの化学物質が原因となる火災・爆発等を防ぐことを目的とする法律であり、主に火災・爆発の予防の見地から危険物を「第一種」から「第六種」までに分類している。

第一類危険物:酸化性固体

今回の実験で使用する第一類危険物:なし

第二類危険物:可燃性固体

今回の実験で使用する第二類危険物:鉄粉

第三類危険物:自然発火性物質および禁水性物質

今回の実験で使用する第三類危険物:なし

第四類危険物:引火性液体(各種有機溶剤)

今回の実験で使用する第四類危険物:ベンゼン(第四類第1石油類)、ニトロベンゼン(第四類第3石油類)

第五類危険物:自己反応性物質

今回の実験で使用する第五類危険物:なし

第六類危険物:酸化性液体

今回の実験で使用する第六類危険物:硝酸

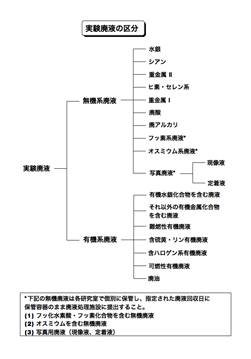

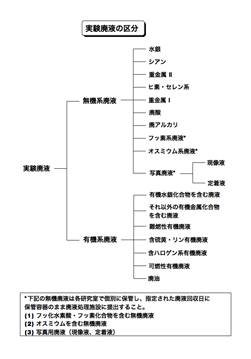

岩手大学における廃液回収について

岩手大学では研究や学生実験で発生する廃液を処理の関係から無機系廃液・有機系廃液の2種類に大別し、さらに分類手順に従って細かく分類している。これらの方法で分類した後、無機系廃液・有機系廃液はすべて業者に処理処分を委託している。応用化学実験Iの「有機化学実験」では以下のように廃液回収を行うので、実験廃液を間違えずに所定の廃液タンクに入れるようにする。けっして廃液を流しに捨ててはいけない。

無機系廃液:灰色のポリタンクでビニールテープなし(「廃酸」という区分)

硫酸、塩酸、硝酸、食塩、水酸化ナトリウム等を含む水溶液の廃液全般

有機系廃液:白色ポリタンクに黒いビニールテープを巻いてある(「含ハロゲン系有機廃液」という区分)

ジクロロメタン、ベンゼン、ニトロベンゼン、アニリン等の有機化合物を含む廃液全般

岩手大学工学部の安全マニュアル

岩手大学工学部は実験研究等に伴う安全確保を学生・教職員に広く周知する目的で平成24年4月に「安全マニュアル第4版」を作成した。この安全マニュアルには化学実験全般に関する重要な注意事項が記載されており、岩手大学工学部ホームページからのダウンロードが可能である。実験開始に先立ち是非とも目を通しておいてほしい。岩手大学工学部ホームページから安全マニュアルへの道筋は以下の通りである。

工学部HP→「在校生の方」→「安全マニュアル(PDF)」